Tremolit

| Tremolit | |

| |

| Chemische Formel |

Ca2Mg5[(OH,F)|Si4O11]2[1] |

| Mineralklasse | Silikate und Germanate - Kettensilikate und Bandsilikate, Gruppe Calcium-Amphibole 9.DE.10 (8. Auflage: VIII/F.10) nach Strunz 66.01.03a.01 nach Dana |

| Kristallsystem | monoklin |

| Kristallklasse; Symbol nach Hermann-Mauguin | monoklin-prismatisch |

| Farbe | weiß, grau, braun, grün, violett bis rosa |

| Strichfarbe | weiß |

| Mohshärte | 5 bis 6 |

| Dichte (g/cm3) | gemessen: 2,99 bis 3,03 ; berechnet: 2,964[2] |

| Glanz | Glasglanz, Seidenglanz, matt |

| Transparenz | durchsichtig bis durchscheinend |

| Bruch | uneben bis muschelig, spröde |

| Spaltbarkeit | vollkommen nach {110}; Querabsonderungen unter 56° und 124°[2] |

| Habitus | säulige, nadelige, radialstrahlige Kristalle, körnige Aggregate |

| Kristalloptik | |

| Brechungsindex | nα = 1,599 bis 1,612 ; nβ = 1,613 bis 1,626 ; nγ = 1,625 bis 1,637[3] |

| Doppelbrechung (optischer Charakter) |

δ = 0,026[3] ; zweiachsig negativ |

| Optischer Achsenwinkel | 2V = gemessen: 88° bis 80°, berechnet: 82° bis 84°[3] |

| Pleochroismus | farblos |

| Weitere Eigenschaften | |

| Ähnliche Minerale | Wollastonit |

| Besondere Kennzeichen | Fluoreszenz |

Das Mineral Tremolit (auch Grammatit) ist ein häufig vorkommendes Kettensilikat aus der Gruppe der Calcium-Amphibole. Es kristallisiert im monoklinen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung Ca2Mg5[(OH,F)|Si4O11]2[1] und entwickelt meist säulige, nadelige und radialstrahlige Kristalle, aber auch faserige, körnige und säulige Mineral-Aggregate in den Farben weiß (bei 100 % Magnesium), grau, braun, grün (geringe Beimengung von Eisen) und rosa. Mit steigendem Eisengehalt wird die Farbe immer dunkler. Seine Härte beträgt zwischen 5 und 6 und seine Dichte zwischen 2,9 und 3,2.

Tremolit ist das Endglied der Tremolit-Aktinolith-Ferro-Aktinolith-Mischreihe mit variabel austauschbaren Magnesium-Ionen (Tremolit) und Eisen-Ionen (Ferro-Aktinolith).

Besondere Eigenschaften

Je nach Fundort zeigen manche Tremolite unter kurzwelligem UV-Licht eine bläuliche, aber auch grüne, orange, rosa bis rote oder weiße[4] und unter langwelligem UV-Licht eine orange oder rosa bis rote[4] Fluoreszenz.

Etymologie und Geschichte

Erstmals entdeckt wurde Tremolit bei Campolungo im Val Piumogna im Schweizer Tessin und beschrieben 1790 von Johann Georg Albrecht Höpfner, der das Mineral nach dem am Gotthardpass liegenden Val Tremola benannte, welches er irrtümlich als Typlokalität dokumentiert hatte.[5] Später (Hey's Mineral Index (1993)) wurde das Mineral aber auch im Val Tremola gefunden.[6]

Klassifikation

In der mittlerweile veralteten, aber noch gebräuchlichen 8. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz gehörte der Tremolit zur Mineralklasse der „Silikate und Germanate“ und dort zur Abteilung der „Kettensilikate und Bandsilikate (Inosilikate)“, wo er zusammen mit Aktinolith, Alumino-Ferrotschermakit, Cannilloit, Chloro-Kaliumhastingsit, Edenit, Ferri-Ferrotschermakit, Ferrisadanagait, Ferritschermakit, Ferro-Aktinolith, Ferro-Alumino-Tschermakit, Ferro-Edenit, Ferrohornblende, Ferro-Kaersutit, Ferro-Pargasit, Ferrotschermakit, Fluorocannilloit, Fluoro-Edenit, Hastingsit, Kaersutit, Kalium-Chloropargasit, Kalium-Ferrisadanagait, Kalium-Magnesiosadanagait, Kaliumpargasit, Kaliumsadanagait, Magnesiohastingsit, Magnesiohornblende, Magnesiosadanagait, Pargasit, Sadanagait und Tschermakit eine eigenständige Amphibol-Untergruppe der „Calcium-Amphibole“ bildete.

Die seit 2001 gültige und von der International Mineralogical Association (IMA) verwendete 9. Auflage der Strunz'schen Mineralsystematik ordnet den Tremolit ebenfalls in die Klasse der „Silikate und Germanate“ und dort in die Abteilung der „Ketten- und Bandsilikate (Inosilikate)“ ein. Diese Abteilung ist allerdings weiter unterteilt nach der Art der Kettenbildung und nach der Zugehörigkeit zu größeren Mineralfamilien, so dass das Mineral entsprechend seiner Zusammensetzung in der Unterabteilung der „Klinoamphibole“ zu finden ist, wo es zusammen mit Aktinolith, Alumino-Ferrohornblende, Alumino-Ferrotschermakit, Alumino-Magnesiohornblende, Aluminotschermakit, Cannilloit, Ferri-Ferrotschermakit, Ferritschermakit, Ferro-Aktinolith, Ferrohornblende, Ferrotschermakit, Fluorocannilloit, Fluorotremolit, Joesmithit, Magnesiohornblende, Parvo-Manganotremolit und Tschermakit die nach ihm benannte „Tremolitgruppe der Ca-Klinoamphibole“ mit der System-Nr. 9.DE.10 bildet.

Auch die vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchliche Systematik der Minerale nach Dana ordnet den Tremolit in die Klasse der „Silikate und Germanate“, dort allerdings in die bereits feiner unterteilte Abteilung der „Kettensilikate: Doppelte unverzweigte Ketten, W=2“. Hier ist er zusammen mit Aktinolith, Ferro-Aktinolith, Magnesiohornblende, Ferrohornblende, Tschermakit, Aluminoferrotschermakit, Ferri-Ferrotschermakit, Ferrotschermakit, Ferro-Aluminotschermakit, Ferritschermakit, Ferroferritschermakit, Edenit, Fluoro-Edenit, Ferro-Edenit, Pargasit, Kaliumpargasit, Ferropargasit, Ferrochloropargasit, Kalium-Chloropargasit, Kalium-Ferropargasit, Magnesiohastingsit, Hastingsit, Kalium-Chlorohastingsit, Fluoro-Magnesiohastingsit, Kalium-Magnesiohastingsit, Chloro-Kaliumhastingsit, Fluoro-Kaliumhastingsit, Kalium-Magnesiosadanagait, Sadanagait, Kaliumsadanagait, Kaliumferrisadanagait, Magnesiosadanagait, Kaersutit, Ferrokaersutit, Fluorocannilloit und Cannilloit in der „Gruppe 2, Calcium-Amphibole“ mit der System-Nr. 66.01.03a innerhalb der Unterabteilung der „Kettensilikate: Doppelte unverzweigte Ketten, W=2 Amphibol-Konfiguration“ zu finden.

Modifikationen und Varietäten

Eine harte, kompakte Tremolitvarietät, das Nephrit, wird oft als Jade bezeichnet.

Eine weitere Varietät ist das sogenannte Bergleder, das aus miteinander verfilzten Mineralfasern besteht und im Aussehen dem Leder recht ähnlich sieht.

Hexagonit ist eine durch geringe Beimengungen an Mangan violette Varietät von Tremolit.

-

Violetter Hexagonit aus dem Zink-Bergbaugebiet Balmat-Edwards, St. Lawrence County, New York, USA (Größe: 38,1 x 38,1 mm)

-

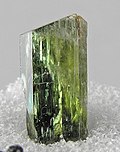

Grüner Tremolit vom Ibity Massiv, Madagaskar (Größe: 2,2 x 1,2 x 0,6 cm)

Bildung und Fundorte

Tremolit bildet sich metamorph und kommt in Talkschiefern und oft auch in unreinen kristallinen Varietäten dolomitischen Kalksteines vor. Weniger häufig tritt es in Pyroxenlagern von Eruptivgesteinen auf. Begleitminerale sind unter anderem Calcit, Cummingtonit, Diopsid, Dolomit, Forsterit, calciumhaltige Granate, Talk, Magnesio-Cummingtonit, Riebeckit, Winchit und Wollastonit.[2]

Insgesamt konnte Tremolit bisher (Stand: 2011) an rund 1600 Fundorten nachgewiesen werden.[3] Neben seiner Typlokalität Campolungo im Val Piumogna und dem Val Tremola am Gotthardpass wurde das Mineral in der Schweiz noch bei Fusio im tessiner Bezirk Vallemaggia, am Ofenhorn und am Geisspfad im Binntal sowie bei Martigny im Kanton Wallis.

In Deutschland fand man Tremolit bisher am Silberberg bei Todtnau in Baden-Württemberg, an mehreren Orten des Frankenlandes und Niederbayerns, bei Roßbach (Bensheim) im hessischen Odenwald, bei Bad Harzburg in Niedersachsen, bei Breitenbrunn/Erzgeb., Schneeberg und Beierfeld im Erzgebirge und bei Oelsnitz im Vogtland in Sachsen sowie bei Barmstedt und Schönberg in Schleswig-Holstein.

In Österreich konnte das Mineral an mehreren Orten im Burgenland, in Kärnten, Niederösterreich, Salzburg, der Steiermark sowie im Tiroler Inn- und Zillertal.

Weitere Fundorte sind Afghanistan, Ägypten, die Antarktis, Argentinien, Äthiopien, Australien, Bangladesh, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Grönland, Haiti, Indien, Iran, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Kenia, Nord- und Südkorea, Madagaskar, Malaysia, Marokko, Mexiko, Myanmar, Namibia, Neuseeland, Norwegen, Pakistan, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Sambia, Simbabwe, Slowakei, Spanien, Schweden, Südafrika, Taiwan, Tansania, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, die US-amerikanische Jungferninsel Saint John, das Vereinigte Königreich (Großbritannien) und die Vereinigten Staaten von Amerika (USA).

Auch in Gesteinsproben des Mittelatlantischen Rückens konnte Tremolit gefunden werden.[6]

Kristallstruktur

Tremolit kristallisiert monoklin in der Raumgruppe (Raumgruppen-Nr. 12) mit den Gitterparametern a = 9,86 Å; b = 18,05 Å; c = 5,29 Å und β = 104,8° sowie 2 Formeleinheiten pro Elementarzelle.[1]

Verwendung

Faserartige Tremolite wurden zur Herstellung von Asbest verwendet.

Für Geologen und Petrologen ist Tremolit ein Temperatur-Indikator, da es sich bei höheren Temperaturen in Diopsid umwandelt.

Siehe auch

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 1,2 Hugo Strunz, Ernest H. Nickel: Strunz Mineralogical Tables. 9. Auflage. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Stuttgart 2001, ISBN 3-510-65188-X, S. 627.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 Handbook of Mineralogy - Tremolite (englisch, PDF 78,8 kB)

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Mindat - Tremolite (englisch)

- ↑ 4,0 4,1 Mineralienatlas:Fluoreszenz/Tabelle

- ↑ Philippe Roth: The Early History of Tremolite (englisch, PDF 477,3 kB; MineralogicalRecord.com 2006)

- ↑ 6,0 6,1 Mindat - Localities for Tremolite

Literatur

- Paul Ramdohr, Hugo Strunz: Klockmanns Lehrbuch der Mineralogie. 16. Auflage. Ferdinand Enke Verlag, 1978, ISBN 3-432-82986-8, S. 726.

- Petr Korbel, Milan Novák: Mineralien Enzyklopädie. Nebel Verlag GmbH, Eggolsheim 2002, ISBN 3-89555-076-0, S. 239.

Weblinks