Acetylaceton

| Strukturformel | ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Allgemeines | ||||||||||||||||

| Name | Acetylaceton | |||||||||||||||

| Andere Namen | ||||||||||||||||

| Summenformel | C5H8O2 | |||||||||||||||

| CAS-Nummer | 123-54-6 | |||||||||||||||

| PubChem | 31261 | |||||||||||||||

| Kurzbeschreibung |

klare, farblose Flüssigkeit mit angenehmem Geruch [1] | |||||||||||||||

| Eigenschaften | ||||||||||||||||

| Molare Masse | 100,12 g·mol−1 | |||||||||||||||

| Aggregatzustand |

flüssig | |||||||||||||||

| Dichte |

0,98 g·cm−3[2] | |||||||||||||||

| Schmelzpunkt |

−23 °C [2] | |||||||||||||||

| Siedepunkt |

140 °C [2] | |||||||||||||||

| Dampfdruck | ||||||||||||||||

| Löslichkeit |

leicht löslich in Wasser: 125 g·l−1 (20 °C) [2] | |||||||||||||||

| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| MAK |

20 ml·m−3 bzw. 83 mg·m−3 [2] | |||||||||||||||

| LD50 | ||||||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||||||||||||||||

Acetylaceton (IUPAC-Name: Pentan-2,4-dion) ist eine farblose, angenehm riechende, entzündliche Flüssigkeit, die leicht löslich in Wasser ist. Die Flüssigkeit ist wenig flüchtig, jedoch bilden sich bei erhöhter Umgebungstemperatur Dämpfe, die schwerer als Luft sind. Diese Dämpfe können mit der Luft explosionsfähige Gemische bilden.

Acetylaceton ist ein Vorläufer für Acetylacetonat (acac), ein gebräuchlicher zweizähniger Ligand. Auch dient er als Synthesebaustein für heterocyclische Verbindungen, z. B. Arzneimittel wie das bei Bakterien folsäuresynthesehemmende Sulfamethazin oder Nicarbazin. Acetylaceton findet auch Anwendung in der Herstellung von Rostumwandlern und Korrosionsschutzmitteln.

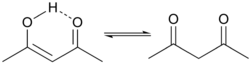

Keto-Enol-Tautomerie

Die relativ hohe Säurestärke lässt sich durch den von beiden Carbonylgruppen ausgehenden induktiven Effekt und mesomeren Effekt (negative Ladung des Anions über 5-atomiges π-System delokalisiert) erklären. Die Anordnung der Carbonylgruppen begünstigt auch die Enolisierung, da die Doppelbindung des Enols mit der benachbarten Carbonylgruppe konjugiert ist und die OH-Gruppe eine Wasserstoffbrücke zur Carbonylgruppe ausbildet. Daher liegt Acetylaceton im flüssigen Zustand zu 80 % als Enol vor.

Acetylacetonat

Acetylaceton ist als β-Diketon eine CH-acide Verbindung. Durch Deprotonieren am α-Kohlenstoff entsteht sein Anion, das Acetylacetonat (acac). Acetylaceton besitzt einen pKs-Wert von 8,99 ± 0,06 (25 °C, I=0), d. h. es reagiert beim Mischen mit Wasser leicht sauer.

Acetylacetonat findet häufig Anwendung als Ligand für Übergangsmetalle. Diese Metallacetylacetonate werden häufig als Katalysator eingesetzt. In der Summenformel eines Komplexes wird Acetylacetonat mit acac abgekürzt, z. B. Rh(CO)2acac.

Beispiele für gebräuchliche Metallacetylacetonate sind:

- Aluminium(III)-acetylacetonat Al(acac)3

- Calcium(II)-acetylacetonat Ca(acac)2

- Chrom(III)-acetylacetonat Cr(acac)3

- Cobalt(III)-acetylacetonat Co(acac)3

- Eisen(III)-acetylacetonat Fe(acac)3

- Iridiumacetylacetonat Ir(acac)3

- Kupfer(I)-acetylacetonat Cu(acac)

- Kupfer(II)-acetylacetonat Cu(acac)2

- Mangan(III)-acetylacetonat Mn(acac)3

- Nickel(II)-acetylacetonat Ni(acac)2

- Vanadylacetylacetonat V(O)(acac)2

- Zinkacetylacetonat Zn(acac)2

Sicherheitshinweise

Der Einsatz der früher als Aromastoff verwendeten Substanz ist seit 2005 innerhalb der EU in Lebensmitteln verboten, da Hinweise auf Genotoxizität bestehen.[7]

Einzelnachweise

- ↑ Römpp CD 2006, Georg Thieme Verlag 2006.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Eintrag zu CAS-Nr. 123-54-6 in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 5. Juni 2007 (JavaScript erforderlich).

- ↑ 3,0 3,1 Eintrag aus der CLP-Verordnung zu CAS-Nr. 123-54-6 in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA (JavaScript erforderlich)

- ↑ Datenblatt Acetylaceton bei Sigma-Aldrich, abgerufen am 7. März 2011.

- ↑ Seit 1. Dezember 2012 ist für Stoffe ausschließlich die GHS-Gefahrstoffkennzeichnung zulässig. Bis zum 1. Juni 2015 dürfen noch die R-Sätze dieses Stoffes für die Einstufung von Zubereitungen herangezogen werden, anschließend ist die EU-Gefahrstoffkennzeichnung von rein historischem Interesse.

- ↑ 6,0 6,1 WEKA Gefahrstoffdatenbank, WEKA Media GmbH & Co. KG, 2009.

- ↑ Entscheidung der EU-Kommission vom 18. Mai 2005 zur Änderung der Entscheidung 1999/217/EG in Bezug auf das Verzeichnis der in oder auf Lebensmitteln verwendeten Aromastoffe. (pdf).