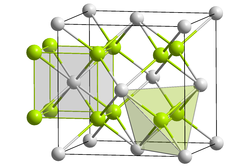

Berylliumcarbid

| Kristallstruktur | ||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||

| __ Be2+ __ C4− | ||||||||||||||||||||

| Allgemeines | ||||||||||||||||||||

| Name | Berylliumcarbid | |||||||||||||||||||

| Verhältnisformel | Be2C | |||||||||||||||||||

| CAS-Nummer | 506-66-1 | |||||||||||||||||||

| Kurzbeschreibung |

gelbrote Kristalle[1] | |||||||||||||||||||

| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||

| Molare Masse | 30,03 g·mol−1 | |||||||||||||||||||

| Aggregatzustand |

fest | |||||||||||||||||||

| Dichte |

1,90 g·cm−3 (20 °C)[1] | |||||||||||||||||||

| Schmelzpunkt | ||||||||||||||||||||

| Löslichkeit |

reagiert langsam mit Wasser[1] | |||||||||||||||||||

| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||||||||||||||||||||

Berylliumcarbid ist eine chemische Verbindung, die aus Beryllium und Kohlenstoff besteht.

Herstellung

Berylliumcarbid kann aus den Elementen hergestellt werden.[1] Bei 900 °C setzt eine exotherme Reaktion ein, die das Reaktionsgemisch auf 1400 °C erhitzt.[4]

Ebenso ist die Reaktion von Berylliumoxid und Kohlenstoff bei hoher Temperatur möglich.[5]

Bei höheren Temperaturen entsteht Kohlenmonoxid.[6]

Eigenschaften

Berylliumcarbid bildet gelbrote kubische[7] Kristalle, die langsam mit Wasser unter Bildung von Berylliumhydroxid und Methan reagieren.[5]

Da das entstehende Berylliumhydroxid amphoter ist, wird die Reaktion in Anwesenheit von Alkalihydroxiden unter Bildung von wasserlöslichen Beryllaten beschleunigt.[8]

Daraus ergibt sich für die gesamte wasserkatalysierte Reaktion:

Fluor, Chlor und Brom reagieren mit Berylliumcarbid in der Hitze zu den entsprechenden Berylliumhalogeniden unter Bildung von Kohlenstoff.[5]

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Dale L. Perry, Sidney L. Phillips: Handbook of inorganic compounds. CRC Press, 1995, ISBN 978-0-8493-8671-8, S. 62 (eingeschränkte Vorschau in der Google Buchsuche).

- ↑ 2,0 2,1 Nicht explizit in EU-Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) gelistet, fällt aber dort mit der angegebenen Kennzeichnung unter den Sammelbegriff „Berylliumverbindungen“; Eintrag aus der CLP-Verordnung zu Berylliumverbindungen in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 13. März 2011 (JavaScript erforderlich)

Referenzfehler: Ungültiges

<ref>-Tag. Der Name „CLP_82790“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. - ↑ Seit 1. Dezember 2012 ist für Stoffe ausschließlich die GHS-Gefahrstoffkennzeichnung zulässig. Bis zum 1. Juni 2015 dürfen noch die R-Sätze dieses Stoffes für die Einstufung von Zubereitungen herangezogen werden, anschließend ist die EU-Gefahrstoffkennzeichnung von rein historischem Interesse.

- ↑ Kenneth A. Walsh: "Beryllium chemistry and Processing", ASM International (2009). p. 117 (eingeschränkte Vorschau in der Google Buchsuche)

- ↑ 5,0 5,1 5,2 C. L. Parsons: "The Chemistry and Literature of Beryllium", Chemical Publishing (1909), p. 26. Volltext

- ↑ K. Motzfeld: "Equilibrium of the Reaction between Beryllium Oxide and Carbon to Give Beryllium Carbide" in Acta Chemica Scandinavica 1964, 18, p. 495-503. doi:10.3891/acta.chem.scand.18-0495

- ↑ Eintrag bei chemicals.etacude.com

- ↑ Vorlesungsskriptum: "Chemie der Metalle", Universität Freiburg