Probenahme

Die Probenahme, auch Probennahme, ist die Entnahme einer Stichprobe nach einem festgelegten Verfahren. Sie dient dazu, zuverlässige Aussagen über die Qualität, Beschaffenheit oder Zusammensetzung eines bestimmten Materials zu machen. Der Vorgang der Entnahme bringt eine Probe hervor, diese Proben können allerdings wieder zu Sammel- oder Mischproben zusammengefügt werden oder entsprechend mittels eines Probenteilers geteilt werden. Sinn ist es, eine möglichst reproduzierbar repräsentative Probe zu generieren. Um dies nachzuweisen gibt es Methoden in der Statistik.

Die Probenahme ist im ursprünglichen Sinne umgangssprachlich das probeweise Entnehmen um etwas auszuprobieren, bzw. Eigenschaften zu bestimmen in weiteren nachgeschalteten Analysen.

Derzeit gilt der Begriff Probenahme (in der Schweiz Musterzug) auch als Oberbegriff für den gesamten Bereich

- Entnehmen von Einzelproben

- Mischen zu Sammelproben oder Teilen zu Teilproben

- Vorbereitung, ggf. Zerkleinerung, Siebung Teilung ... bis hin zu einer Laborprobe, die in einem Labor die Probe ggf. wieder aufbereitet wird, zu einer Analysenprobe.

Praktische Bedeutung und Durchführung in Technik und Naturwissenschaften

Für analytische Untersuchungen im Labor ist es wichtig, eine wirklich repräsentative Laborprobe zu haben. Das bedeutet, die meist kleine im Labor untersuchte Menge soll Analysen- und Messergebnisse liefern, die für eine bedeutend größere Partie (Inhalt eines Wagons, einer Schiffsladung, Boden eines Grundstücks in der Umweltanalytik etc.) aussagekräftig sind.[1] Oft spielt der Aggregatzustand der zu untersuchenden Partie eine wichtige Rolle:

Feste Stoffe

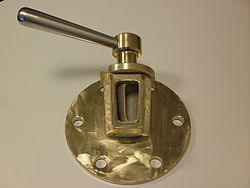

Bei Wagon- oder Schiffsladungen werden die Proben beim Beladen oder/und Entladen gezogen. Dabei wird aus jeder Fördereinheit eine Einzelprobe entnommen, die zu einer Mischprobe (= Ausgangsprobe) vermischt wird. Die Mischprobe wird in Zerkleinerungsmaschinen (Kollergang, Backenbrecher, Kugelmühle etc.) pulverisiert und anschließend „verjüngt“, d. h., in Teilproben aufgeteilt. Eine Teilprobe (beispielsweise 15 % der Ausgangsprobe) wird noch feiner gemahlen und wiederum verjüngt. So erhält man eine Probe, die etwa 1 % der Ausgangsprobe ausmacht. Weitere Zerkleinerungsvorgänge und Verjüngungen können folgen, so erhält man schließlich eine Analysenprobe. Die beschriebene Probeteilung (Verjüngung) kann von Hand erfolgen, mit einem Probestecher[1] oder mit Hilfe von maschinellen Probeteilern. Große Probemengen oder große Materialströme werden z. B. mit einem Drehrohrteiler geteilt. Im Labor sind sogenannte Retsch-Laborprobenteiler gebräuchlich.

Flüssige Stoffe

Bei homogenen Flüssigkeiten ist die Probenahme einfach, man entnimmt einige Teilmengen und vereinigt diese in einer Flasche zu einer Mischprobe, die anschließend im Labor untersucht wird. Die Probenahme bei Suspensionen ist schwieriger. Zur Gewinnung repräsentativer Proben für die Abwasseranalytik in Industriebetrieben werden manchmal verplombte automatisch arbeitende Probenziehanlagen eingesetzt.

Gasförmige Proben

Die Probenahme von Gasen erfolgt meist durch Ansaugen des Gases unter Anwendung eines Aspirators.[1] Gasproben werden in Gassammelrohren (Gasmäuse, Gaswürste) aufbewahrt, die an beiden Enden mit einem Schliffhahn verschlossen sind.

Besonderheiten in der Pharmaindustrie

Für die Probenahme von Packmitteln, Arzneistoffen und Fertigarzneimitteln in der pharmazeutischen Industrie gibt es detaillierte Probenziehanweisungen und -pläne, deren Anwendung von den zuständigen staatlichen Behörden überwacht wird.[2]

Geschichte

Die Probe wurde schon im Mittelalter durch einen sogenannten „Stich“ aus einer größeren Menge entnommen.

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 1,2 Walter Wittenberger: Chemische Laboratoriumstechnik, Springer-Verlag, Wien, New York, 7. Auflage, 1973, S. 271−274, ISBN 3-211-81116-8.

- ↑ Herbert Feltkamp, Peter Fuchs, Heinz Sucker (Herausgeber): Pharmazeutische Qualitätskontrolle, Georg Thieme Verlag, 1983, S. 50, ISBN 3-13-611501-5.